木村政継先生の京都大学時代の一年先輩に小久保寛(ヒロシ)先生がおられた。この先生もまた、大阪物療専門学校で教壇に立たれていた先生であるが、木村先生と入れ替わりで物療の方を退職された先生である。予てからの希望であったベンチャー企業を起こされた。私は学生時代には直接教えて頂いたことはなかった先生であるが、木村先生にご紹介頂いた先生である。紹介して頂いた後は、小久保先生と私は直ぐに意気投合し、私の方から先生の事務所に顔を出すようになり、当時の私は工業大学の学生であったので先生の手掛けておられた仕事を手伝いながら、授業で分からないところなどを教えて頂いていた。

小久保寛(ヒロシ)工学博士 兵庫県立大学大学院工学研究科 松井伸之教授(別府鶴見岳にて)

このお二人は、先の木村政継先生(大阪市立大学医学部)と同窓であり研究室の先輩(小久保先生)、後輩(木村先生と松井先生)の間柄。京都大学理学部を出て、大学院工学研究科卒の学者さんです。三人の先生方には大変お世話になりました。

先生がやっておられた会社は”ユニベール”という名前で、仕事は”阪神競馬場のレース馬の着順自動判定器”、”関西電力の高圧電線の撓(たわ)み計測器”、”クレジットカードの内部情報を記憶する磁気媒体の開発”などなど手広くやっておられた。また月に一回は月末に京都大学の同級生を中心とした工学研究会”LET(Laboratory of Energy Transfer)研究会”も主催されていた。この勉強会には受付をさせて頂くことで、私と堂島君(前出の工大同級生)が無料で参加させて頂けるようになり、実際に企業で開発を担当されている方々の講演ばかりであり、当時学生の私と堂島君には”目から鱗(うろこ)”の話ばかりであった。

先生には、勉強会の後などよく食事や居酒屋へ誘って頂いた。飲んでいて酔いが回ると先生の口癖は決まって、”なぁ長野君、地球にやさしくホントに世の中に役立つ物を作ろうや”であった。先生には本当によく可愛がっていただいたので、今でも当時の先生の面影が浮かんできます。小久保先生、実は50歳を過ぎて病魔のために他界されました。あまりにも早すぎる死であり、勉強会に参加していた私たちにとっては大変残念な出来事でした。

小久保先生のご冥福を心よりお祈り申し上げます。先生、安らにお眠り下さい。 合掌

そして先生の”世の中に役に立つことを考えよう”という意思を継承するため大阪市立大学大学院:木村政継博士、大阪工業大学大学院:角修吉博士、兵庫県立大学大学院:松井伸之博士の三人を顧問に招き、

・ 医療機器メーカより技術者を招き、医療機器の動作原理を中心に学ぶ。

・ 医療に結びつく機器の研究開発。

・ 研究会のメンバーにより学位審査機構が評価する学会への論文投稿。

などを目的として、”医療工学研究会”を発足させました。

この研究会の講師には東芝メディカル、島津製作所、Fujiフィルム、パスツール医学研究所、大阪大学大学院工学研究科などから、「交通費+食事代」程度の安い謝礼にもかかわらず多くの先生方にボランティア精神で参加して頂きました。

当時の幹事として、会を成功裏に終わらせて頂いたことに対し、ここにお礼を申し上げます。

講師を務めて頂いた先生方に感謝します。また、研究会に参加して頂いた多くの放射線技師の方々や医療関係者の方々にもお礼を申し上げます。

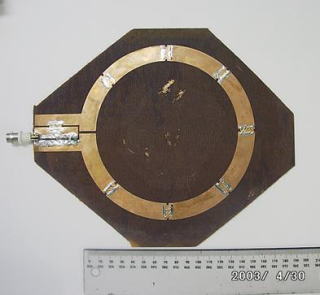

《MRIサーフェースコイル作り》

![]()

《ガウスメーターの製作》 H21,08,25

このページには大学院の授業で作った「ガウスメーター(磁場計測器)」の作り方を、忘れてしまわないように整理して載せておきます。

製作目的

ホール素子を利用した磁気センサー回路を設計することで、アナログ電子回路を理解する。

使用機器

・ オペアンプ AD822AN

・ ホール素子 THS119

・ DC-DCコンバータ COSEL ZUS 30505

・ 抵抗素子 10[kΩ]×3. 100[kΩ]×2. 可変抵抗器.

・ 1.5[V]乾電池×4本.

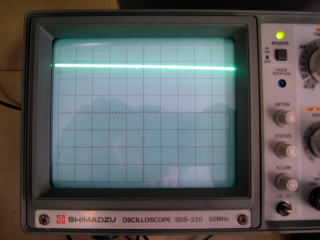

・ オシロスコープ

・ 直流電圧電源

《参考》

* 演算増幅器(Operation Amplifier)とは

・ 通信、家電用品などに利用されている。

・ 戦時中ミサイル、ロケットの弾道や飛程計算などに利用されたアナログ計算機。

・ 単独では使用できないが抵抗やコンデンサ、その他のトランジスタなどと組み合わせて使用する。

・ 直流電源からなり高い周波数領域(MHz)の交流まで増幅できる。

* 応用回路

(1) 反転・非反転回路

(2) 加算・減算回路

(3) 微分・積分回路

(4) 指数・対数回路

(5) 電圧‐電流変換回路

(6) 比較回路

(7) アクティブフィルタ回路

などがある。

* オペアンプの電気的特性

・ 高入力インピーダンス(MΩ級).

・ 低出力インピーダンス(数十Ω級).

・ 増幅度(開ループゲイン)が大きい.

20×10[3]〜100×10[3]級で理想的には無限大(∞).

・ 一般的には周波数特性がよい(特に低周波).

・ 正負両電源が必要(片電源もある).

製作方法

(1) 回路設計図に基づき、ブレッツドボードに素子を配置し動作確認を行う。

図1 ガウスメーターの回路設計図

(2) 基盤に素子をハンダ付けしていく。

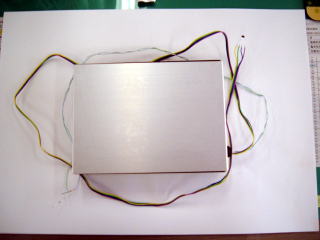

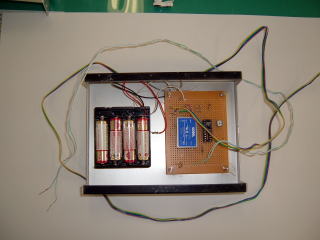

図2 出来あがったガウスメーター 図3 基盤と電源

(3) 電源電圧6[V]で動作確認を行う。

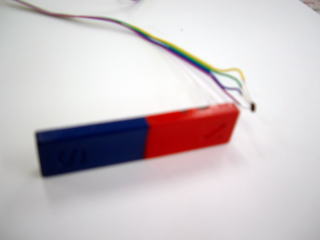

図4 ホール素子を磁石に近づけオシロスコープが反応(電位が上がるか)するかを調べる。

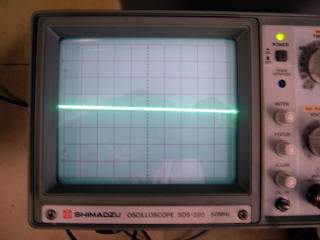

図5 磁石に近づける前(電位はゼロ)。 図6 磁石を近づけると電位が上がる。

結果

ホール素子を近づける(図4)と0(ゼロ)電位であったオシロスコープの電位が上がった(図5⇒図6)。

*次は磁界の強さに応じた校正を行い、計測値を表示させるカウンター回路を付ける必要がある。

| HP | Top | Next |