ふるさと阿蘇

1.ふるさと阿蘇の山々

私の故郷は世界一のカルデラ火山、阿蘇山の内輪山南側中腹で、立野から高森まで走る南阿蘇鉄道トロッコ列車の長陽駅、下田駅から垂玉温泉、地獄温泉へ向かう途中にあります。

近くには白川水源(名水百選)、一心行の大桜、カドリー・ドミニオン(TVでお馴染み、宮沢劇場のパン君やジェームス君がいます)、阿蘇猿回し劇場、阿蘇ファームランド、アスペクタ・カントリーゴールド(ホテルグリーンピア阿蘇内)などの観光スポットがあります。

また、京都大学阿蘇火山研究所や九州最大(82㎝)の南阿蘇ルナ天文台などの教育施設もあります。

南阿蘇鉄道(Wikipediaより) 立野鉄橋を行くトロッコ列車(南阿蘇鉄道HPより)

《春》

春には桜やツツジやミヤマキリシマが咲き誇り、新しい牧草を生やすための”野焼き”が行われます。

一心行の大桜 ミヤマキリシマ

(親戚、中山家の菩提樹です。) (Photo/MORIMORI All Rights Reserved)

★ 一心行の大桜 桜の種類:ヤマザクラ 推定樹齢:400年

名水で有名な阿蘇の旧:白水村にある「一心行の大桜」。この桜は天正8年(1580年)に島津氏との戦いで矢崎城(宇土郡三角町)で戦火に散った峯伯耆守惟冬(ミネホウキノカミコレフユ)の菩提樹とされています。妻と息子は故郷のこの地に帰り御霊を弔うために一心に行をおさめたということで「一心行」の名が付いたとされています。最近新聞やテレビの夜桜中継などでマスコミで取り上げられる事が多く見学者が絶えません。

《夏》

初夏は紫陽花(アジサイ)が見ごろで、避暑地として多くの人が訪れます。白川水源(白水)の水の美しさとおいしさはサントリー[天然水(阿蘇)]さんのおかげで、今や全国に知られるようになりました。

白川水源(白水) 初夏の阿蘇山

《秋》

秋には阿蘇山全体が”ススキの帽子”で覆われたようになり、絶景を眺めることができます。また、北向山などの紅葉も最高です。

ススキ 紅葉

《冬》

冬は白一色の草千里でのスキー、古閑の滝、樹氷など見所が沢山あります。

冬の阿蘇山 古閑の滝 樹氷

草千里と噴火口 米塚と外輪山 草千里と肥後の赤牛

この写真はプロの写真家、長野良市さんからお借りしています。”アースギャラリー”

★ 垂玉温泉と地獄温泉 熊本県阿蘇郡南阿蘇村(旧長陽村)

|

|

|

|

|

垂玉温泉(山口旅館)の露天風呂と石清水。毎年、行楽シーズンには多くの観光客、湯治客が訪れます。

|

|

|

|

|

地獄温泉(清風荘)。 この日は日本文理大学の”久良係長”、”河野課長補佐”と三人で南阿蘇小旅行を敢行。 一緒に”仇討の湯”、”雀の湯”に入り、阿蘇を堪能してきました。

次回は白水村の”一心行の桜”と”白川水源”を訪れる予定です。 平成22年8月7日

2.阿蘇神社と長野阿蘇神社、長野城(跡)

私が生まれた場所は、南阿蘇村(旧長陽村)の長野城(跡)と長野阿蘇神社のすぐそばである。生家は現在は取り壊されて無くなってしまったが、身内(長野一族)が今も多く住んでいます。

わが家に伝わる系図によれば、長野家は阿蘇神社宮司の阿蘇家より分家しており

阿蘇大宮司(惟仁) ⇒ 長野志摩守(惟仁、三男惟高) ⇒ 数代不詳 ⇒ 長野越前守(惟久)

となっています。つまり、ご先祖は阿蘇神社の神官の血が流れているようです。

★惟仁(コレヒト)の惟は阿蘇家が代々引き継ぐ名前、仁は天皇家”神武天皇”の孫にあたる健磐龍命(タケイワタツノミコト)から継承された名前です。

★ 阿蘇の歴史

阿蘇の歴史については以下を参照してください。

「阿蘇の歴史」 講師/阿蘇神社第91代 阿蘇惟之 大宮司

★ 「阿蘇神社」

|

|

|

|

|

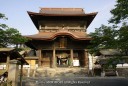

阿蘇神社の”楼門”は日本三大楼門の一つです。

★ 「長野阿蘇神社」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

無形民俗文化財 長野岩戸神楽(ながのいわとかぐら)

熊本県阿蘇郡長陽村大字長野に伝承されている出雲系の神楽で、五月二十日、十月二十七日の長野阿蘇神社の春秋の祭典に演じられています。

阿蘇神社の家紋は”違い鷹” 長野家の家紋は阿蘇家と同じ”違い鷹” (Photo/MORIMORI All Rights Reserved) |

|

|

|

|

|

長野越前守惟久の大兼光 (ナガノエチゼンノカミコレヒサーノーダイカネミツ) |

|

|

|

|

|